兜胴袖籠手臑当糸・紐

咽喉輪(のどわ)オプション佩楯(はいだて)オプション

S (適応身長 ~160cm)

M (適応身長 ~170cm)

L (適応身長 ~180cm)

右記作例:黒漆塗萌葱威桶側二枚胴具足

兜胴袖籠手臑当糸・紐

咽喉輪(のどわ)オプション佩楯(はいだて)オプション

S (適応身長 ~160cm)

M (適応身長 ~170cm)

L (適応身長 ~180cm)

右記作例:黒漆塗萌葱威桶側二枚胴具足

そのまま組めば実戦的でベーシックなスタイルに仕上がります。

パテで眉を付けたり、吹き返しに家紋シールを貼ったりして簡単にオリジナルモデルに。また、兜鉢が小ぶりなので張懸け兜のベースとしても利用しやすいキットです。

兜鉢(かぶとばち):1個

しころ:5個

受張(うけばり):1個

鉢付鋲(はちつけびょう):4個

忍の緒(しのびのお) 丸絎紐:1個

前立(まえだて):1個 5種類から1つ選択

前胴(まえどう):1個

後胴(うしろどう):1個

胴甲裏張りレザー:4個

草摺(くさずさり):24個 / Lサイズ 30個

合当理(がったり):1個

胴付韋紐(どうつけかわひも):4個

責 鞐(せめこはぜ):2個

笠 鞐(かさこはぜ):2個

ハトメ:8個

六段中袖(ろくだんちゅうそで) / Lサイズは七段

右袖:6個 / Lサイズ 7個

左袖:6個 / Lサイズ 7個

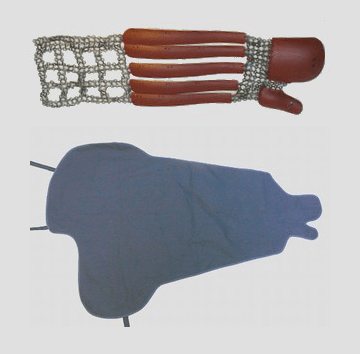

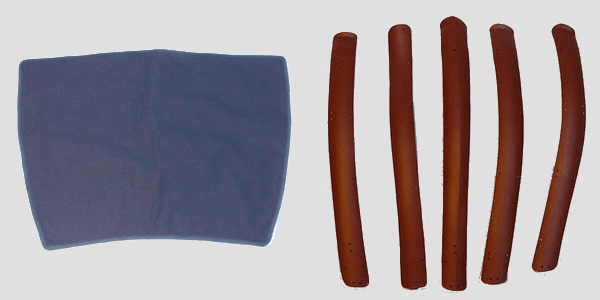

手甲は海鼠形で5本の篠で形成されており日本独自の四つ入りの鎖でつながれている。腕の働きを良くする為、軽量に配慮した防御の桃山期に流行した形式を採用しています。

手甲(てっこう)

鎖(くさり)

五本篠籠手(ごほんしのごて)

家地(いえじ)

5本の篠臑当は、山を登り谷を下り野原を駆ける徒歩立戦に利点が多く、軽く足の甲に負担がかからないため広く流行しました。

本キットでは、鉸具摺(かこずり)、立挙げのない初期の形式を採用。篠は甲冑師の手により、臑になじむように一本一本丁寧に絶妙の曲面を打ち出しています。

五本篠臑当(ごほんしのすねあて)

家地(いえじ)

上下の緒(じょうげのお)

(1) 高紐(たかひも)2m

(2) 丸紐(太)

兜 :忍の緒付け 綰の紐(しのびのおつけ わなのひも)

胴甲:引合せの緒(ひきあわせのお)

繰締めの緒(くりじめのお)

袖 :袖付け紐(そでつけのお)

(3) 丸紐(細)

籠手:裏の千鳥懸け紐(ちどりがけのひも)

(4) 威糸(おどしいと) 30~35m

紺、黒、白、萌葱(もえぎ)、紫 5色から1色を選択

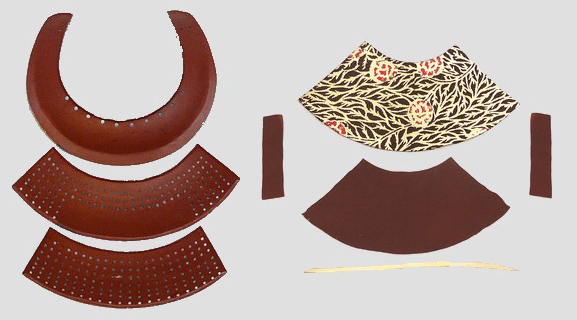

咽喉の周りと胸の上部を守る防具で鎌倉末期頃に制作が始まったと伝えられている。桃山期は戦が激しく、武器も変化した為、本来 面具の使用するのが正しいが、イベント参加等を考え「さむらいは顔が命」と室町後期の咽喉輪を採用した。

上段 / 月形つきがた

下2段 / 垂れ

上段 / 蝙蝠付けの画韋(こうもりつけのえがわ)表

中段 / 蝙蝠付けの韋(こうもりつけのかわ)裏

下段 / 月形取付韋紐

左右 / 小縁の韋(こべりのかわ)

威糸(おどしいと):5色から1色を選択

近世において佩楯の需要が高まると、伊予佩楯を簡易化し板金の幅を広く取り、糸で横に相互に綴じ付け四、五段下がりにした板佩楯が流行した。板を塗り込めない限り柔軟で、太ももの周りを包んでくれる防具で軽量・機能性を有している。

板佩楯(いたはいだて)

左 32枚

右 32枚

威糸(おどしいと):5色から1色を選択

Copyright © 侍のこころ 甲冑工房おがわ All Rights Reserved .